○雨竜町役場消防計画規程

昭和53年4月1日

規程第1号

第1章 総則

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項にもとづき雨竜町役場の防火管理の徹底を期し、もつて、火災その他災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止をはかることを目的とする。

第3条 防火管理者は、総務課長又は総務課総務担当主幹が当り、次の業務を行なうものとする。

(1) 消防計画を樹立し、これを実践する。

(2) 消防用設備の充実を図り、定期的に点検を行う。

(3) 消火、通報及び避難訓練の計画をたて実施する。

(4) 防火思想の普及につとめる。

(5) 防火上の調査研究を行う。

(6) 火気使用取扱いに関する指導監督

(7) 収容人員の管理に関すること。

第4条 防火管理者は、次の業務について消防機関への報告及び連絡を行うものとする。

(1) 建物及び諸設備の設置又は変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続

(2) 消防用設備等の点検結果の報告

(3) 消防設備等の点検及び火災予防上必要な検査の指導要請

(4) 教育訓練実施時における指導要請

第5条 次の事項を行なおうとする者は、防火管理者へ連絡し承認を得るものとする。

(1) 臨時に火気を使用するとき。

(2) 建築物及び各種設備器具を設置又は変更するとき。

第2章 予防管理対策

第1節 予防管理組織

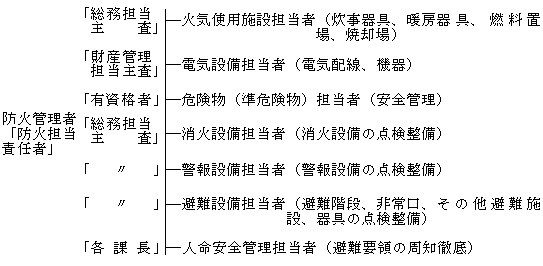

第6条 平素における火災予防について徹底を期するため防火管理者のもとに防火担当責任者を定める。

予防管理組織編成表

第2節 自衛消防組織

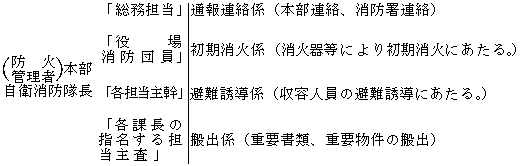

第7条 火災その他事故発生時被害を最少限度にとどめるため自衛消防隊長(以下「隊長」という。)や最高の責任者としてその下に係をおく。

自衛消防組織編成表

第8条 隊長は、自衛消防隊の機能が有効に発揮できるように総括的指揮統率をはかるとともに、消防隊との連けいを密にしなければならない。

(通報連絡)

第9条 火災を発見した者は、大声で火災の旨を連呼し、通報連絡係員は、消防機関へ所在、名称、被害状況等を通報する。

(例) 火事です、々、役場2階の日本間が火事です(書庫に延焼中です。)。

(消火活動)

第10条 消火器、水バケツをもち運び消火活動にあたるもので、消防隊の到着後は、障害とならないよう配意するものとする。

(避難誘導)

第11条 出火場所により安全方向へ避難誘導するものとする。

(重要物件の搬出)

第12条 重要書類等の搬出については金庫ロッカー内の書類を搬出し、責任をもつて管理するものとする。

(休日夜間における活動体制)

第13条 防火管理者を含む組織編成により火災発生を確認した者は、直ちに消防機関に通報し、初期消火を行う。

第3章 訓練

第14条 防火管理の万全を期するため、消防署と連絡を密にし、指導を受ける。

第15条 非常事態に際し、死亡、けがなどの事故発生防止のため各種訓練を実施する。

(1) 通報連絡訓練

ア 消防機関への通報訓練

所在、名称及び目標の他、出火場所等を適確に通報する(実際に訓練を行う場合は、その旨を消防機関に連絡し、承認を得る。)。

イ 庁舎内への通報訓練

庁舎内放送は、収容人員を混乱させない用語を用い、火災の状況を適確に知らせること。

(2) 消火訓練

ア 消火器の取扱、訓練については分散されているものを迅速に集結し、適応消火器の確認及び操作要領の習熟につとめること。

イ 訓練の際に揚煙する場合は、消防署に事前にその旨を届出ること。

(3) 避難訓練

ア 火災の規模を色々想定し、避難誘導技術を習熟すること。

イ 避難器具については事前に点検しておき使用方法、取扱い、訓練要領を習熟し、危害防止に留意すること。

第4章 火気取締り

第16条 火気の取締りには全職員が協力し、事故の未然防止につとめる。

第17条 ストーブは側方上方に可燃物が接近していないか、又煙突は継ぎ目の○印がずれていないか等に留意する。

第18条 石油ストーブの点火、消火は手順を間ちがえる事のないよう注意するものとする(使用責任者が責任をもつて管理すること。)。

附則

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和59年8月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。